Los cafés de Madrid

Los cafés de Madrid

Si se encontraban en una esquina,

si se encontraban en el café,

siempre se oía con voz muy fina,

el saludito de Don José.

-Don Pepito y Don José

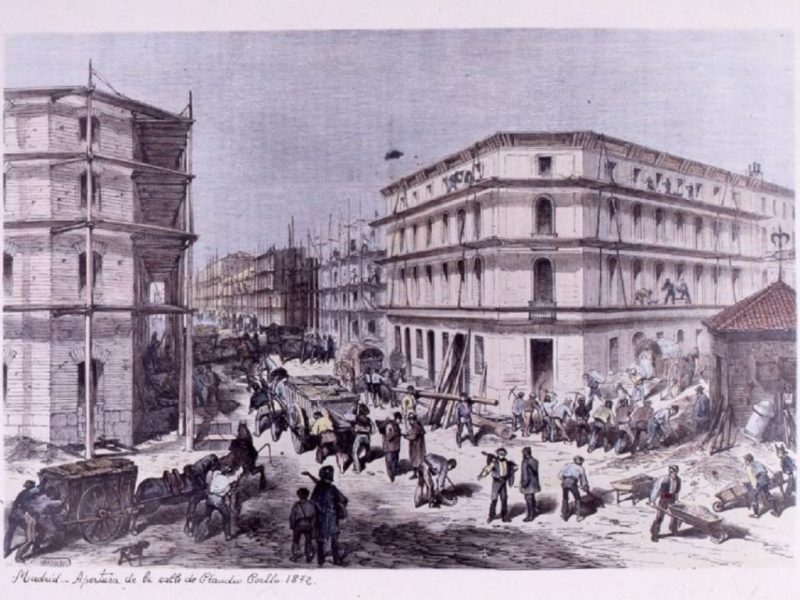

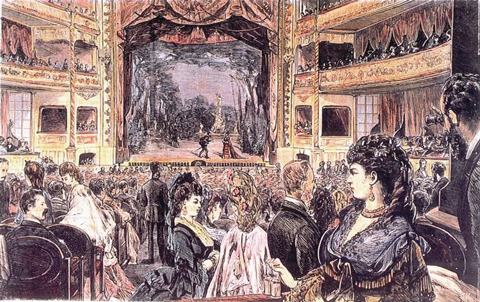

Durante el siglo XIX los cafés son el corazón de la vida social, intelectual, y política de Madrid. Son mucho más que lugares donde tomar un café: también funcionan como centros de socialización, debate, creación literaria y puntos de encuentro para conspiraciones políticas. En cierto sentido, funcionan como “parlamentos populares.” Liberales, absolutistas, escritores, artistas, y revolucionarios se reunían para discutir todo tipo de temas de actualidad, desde los últimos decretos del gobierno a los ideales literarios que venían de Europa.

Cada café tenía su forma particular de atraer al público ofreciendo sus productos exclusivos; en la Fontana de Oro se daba chocolate a la francesa y bollos; en el café del Ángel se ofrecía té a la inglesa y vaso de leche con nata; el de la Cruz de Malta hacia la competencia con el horario, cerrando un poco más tarde que los otros.

La decoración solía estar compuesta por espejos, lámparas de araña, mesas de mármol, divanes rojos y otros elementos de la modernidad importada de Francia.

Las tertulias podían durar horas, y no era extraño que formaran grupos fijos que ocupaban las mismas mesas cada día. Algunos cafés incluso tenían salas reservadas para reuniones más privadas.

Los cafés no sólo reflejaban la vida cotidiana, sino que la moldeaban. Eran espacios de prensa diaria, donde las noticias llegaban primero, donde se forjaban opiniones, y donde se mezclaban clases medias y altas (aunque las mujeres no eran una presencia frecuente, salvo en determinados cafés). Un madrileño de clase media podía comenzar el día haciendo la compra en el mercado, trabajando en la oficina, paseando por el Retiro después de comer y terminar la jornada en el Café Pombo discutiendo de política o literatura hasta la medianoche.

Botillería de Canosa: Situado en un sótano de la carrera de San Jerónimo, fue un establecimiento de bebidas y refrescos abierto en época del rey Carlos III, que cerró sus puertas en 1844.

Café Colonial: Abrió sus puertas en la calle de Alcalá en 1888. Es conocido como “café de los artistas frustrados” y “café de los divanes”, debido a sus divanes tapizados de rojo. Sólo se cierra al amanecer para la limpieza del día. Ocupa también una sala del entresuelo con mesas de billar, y puso de moda las medias raciones. Es frecuentado por los escritores de la “Generación del 98” y se dice que es aquí donde reciben su nombre.

Café Comercial: Establecido en la calle de Fuencarral, abrió sus puertas en 1887. Con una decoración de estatuas, jarrones, y pinturas, su elegancia lo convierte en marco de habituales actuaciones musicales, y reuniones en el salón de banquetes y un kiosco de prensa. Debido a que frecuentemente es reservado para eventos, llega a ser conocido como “café de las bodas.”

Café de Fornos: Situado en la calle de Alcalá, abrió sus puertas en 1870 por el empresario José Manuel Fornos. Pronto se convirtió en un punto de encuentro de literatos y aristócratas, pero con el tiempo sería visitado por madrileños de toda condición social. Fue ganando elegancia con pinturas de artistas de moda. Se cuenta en las crónicas de la época que había personas que pasaban ocho días de fiesta ininterrumpida en los reservados.

Café de la Iberia: Abrió sus puertas como Café del Sol en el siglo XIX en la carrera de San Jerónimo, pero tuvo diferentes ubicaciones, adquiriendo su nombre en 1844. Es famoso por tener un jardín en un patio interior en el que se celebran actuaciones musicales, además de una sala de billares. Las reuniones políticas se celebran en el Salón Central y en 1868 se reunió la junta que declaró vacante el trono de España.

Café de Levante: Aunque tuvo varias ubicaciones a lo largo del siglo, el primer Café de Levante o Levante Ilustrado del que se tiene noticia apareció en la calle de Alcalá, y era el punto de encuentro de intelectuales progresistas y masones. Sus paredes estaban decoradas con cuadros del pintor romántico Leonardo Alenza. Cerró sus puertas en 1857 para reabrir sus puertas en la calle del Prado. En 1861 abrió el Nuevo Café de Levante en la calle Arenal, conviviendo con el antiguo.

Café de Lorenzini: José Carlos Lorenzini abrió el local en la calle de Cádiz en 1820. En 1864 cambió su nombre por “Café de las Columnas”. Es centro de reunión habitual de liberales y Sociedades Patrióticas.

Café de Madrid: Abrió sus puertas en 1848 entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo como Café Iris, propiedad de la Sociedad General del Iris, una sociedad de créditos y seguros. Tras la quiebra de la sociedad en 1866, reabrió como Café de Madrid. Es un local grande e irregular, con espectáculos teatrales.

Café de la Montaña: Abre sus puertas en 1885 en la calle de Alcalá, en la planta baja del Hotel París, sucediendo al Café Imperial. Es un local de frecuentes tertulias, donde Ramón María del Valle Inclán pierde un brazo tras una pelea con el periodista Manuel Bueno en 1916.

Café de Platerías: Este establecimiento abre sus puertas en la calle Mayor en 1840. En el local se reunieron los conspiradores de la Revolución de 1868, y se celebraron tertulias y conciertos de salón.

Café de Pombo: Se abrió en la calle de Carretas a principios del siglo XIX. Comenzó vendiendo refrescos y helados antes de convertirse en un café. Era un local modesto conocido por su leche merengada y el sorbete de arroz. De aspecto sombrío y antiguo, atrajo a intelectuales y artistas, en su mayoría jóvenes y vanguardistas. Como muchos de sus platos producían diarreas era conocido jocosamente como “café de los cagones.”

Café del Prado: El Café del Prado abrió sus puertas en la calle del Prado en 1868, y pronto se convirtió en un lugar de encuentro para actores y dramaturgos, cerca del Teatro del Prado, donde se debatía sobre las últimas tendencias teatrales. El joven Tomás Bretón solía tocar el violín en el café acompañado por Teobaldo Power al piano. Gustavo Adolfo Bécquer también escribió allí algunas de sus Rimas y Leyendas.

Café del Príncipe: Abierto entre 1807 junto al Teatro Español, fue un café de tertulia frecuentado por intelectuales románticos, conocidos colectivamente como “El Parnasillo.”

Café del Recreo: Inaugurado en 1866, se encuentra situado en la calle de la Flor Baja. También era un negocio teatral, con capacidad para 700 espectadores. Se lo considera la cuna del “género chico”, un subgénero de la zarzuela.

Café de las Salesas: Es un café concierto que abre sus puertas en 1878 en la calle de las Salesas. También tiene un salón de billar. Es un café de barrio, con clientela regular, frecuentado por los abogados del cercano Palacio de Justicia, además de ser frecuentado por los parientes de los procesados y periodistas en busca de noticias. Los tertulianos del café reciben el nombre de “salesianos”, dedicándose a hablar de política.

Café de San Luis: Fue una fonda al final de la calle de la Montera que se reconvirtió en café en 1847. Su primer dueño era un hostelero francés.

Café Suizo: Es un café de tertulia que abre en 1845 en la calle de Alcalá y a pocos metros de la Puerta del Sol. Fue inaugurado por Pedro Fanconi y Francisco Mattosi, hosteleros suizos. Fue frecuentado por diversos grupos, como los socios del casino de Madrid.

Café Universal: También conocido como “café de los espejos” abre sus puertas en 1880, y era propiedad de Juan Fernández Quevedo. Dispone de comedores privados y mesas de billar. Fue escenario de reunión de tertulias literarias, entre ellas la “tertulia de los canarios”, a la que asiste Benito Pérez Galdós.

Café de Venecia: El café de Venecia estuvo situado en la calle del Prado, junto a la plaza de Santa Ana. Propiedad de Felipe Juliani, abrió en los últimos años del reinado de Fernando VII, y se mantuvo hasta finales del siglo XIX, atrayendo a los sectores más conservadores. Disponía de un animado billar, y era frecuentado por cómicos.

La Gran Cruz de Malta: Originalmente una fonda y hostal del siglo XVIII de la calle del Caballero de Gracia, después se convirtió en café de conciertos y tertulias, antes de desaparecer en 1839.

Fontana de Oro: Fue una fonda y posteriormente un café que abrió a finales del siglo XVIII. Se encontraba en la carrera de San Jerónimo. En 1843 fue adquirida por Casimir Monier, tomando el nombre de Hotel de Monier, aunque conservando popularmente el viejo nombre. En 1859 se abrió la Fonda de los Embajadores, que terminaría desapareciendo.

Fue inmortalizada en la novela de Benito Pérez Galdós “La Fontana de Oro” (1870). Fue un lugar de reunión de las sociedades liberales.

El café en Madrid

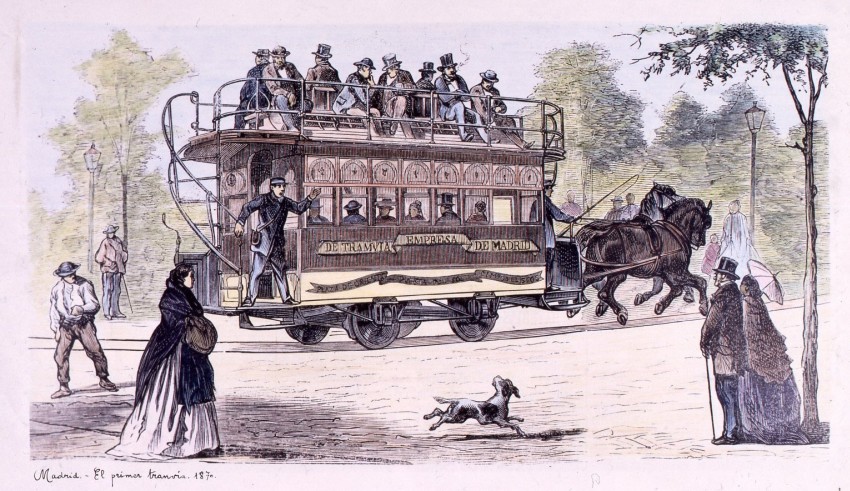

Aunque ya era conocido y consumido en siglos anteriores, el café se populariza en Madrid durante el siglo XIX, con un profundo impacto económico y social. El café madrileño se importa principalmente de las colonias españolas de la época, como Cuba, Puerto Rico, y en menor medida, de las Filipinas, pero también se importa de otros lugares como Brasil y el Caribe francés a medida que aumenta la demanda según avanza el siglo XIX. España, como potencia colonial, tiene acceso a un suministro fácil.

Los puertos de Cádiz y Barcelona son los puntos de entrada del café a España, desde donde se distribuye a Madrid por vía terrestre. El producto llega en forma de grano cosechado, por lo que debe tostarse localmente, dando lugar a la aparición de los torrefactores, que se encargan de tostar y moler el café en pequeñas tiendas o en los propios cafés donde se consume.

Los comercios dedicados a la venta de café, té, y especias son conocidos como “ultramarinos” o “coloniales”. Estos establecimientos, situados en zonas céntricas como la Puerta del Sol, ofrecen café en grano o molido, acompañado a menudo de azúcar, otro producto colonial en auge. En los mercados de Madrid también se vende café, aunque a menor escala y más orientado a las clases populares. Muchos cafés no sólo sirven café como bebida, sino que también lo venden para consumo doméstico, lo que populariza su uso en los hogares. En los barrios más humildes hay vendedores ambulantes que ofrecen café tostado o café preparado en las calles.

A principios del siglo XIX el café era relativamente caro y reservado a las élites. Sin embargo, con el aumento de la producción en las colonias y las mejoras en el transporte, los precios se reducen y el café se hace más accesible para la burguesía y las clases medias. Las clases trabajadoras consumen café con menos frecuencia, a menudo diluido o mezclado con achicoria (un sucedáneo más barato). En los hogares humildes el café se reserva para ocasiones especiales.

En los cafés madrileños el café se prepara de formas variadas. La más común es el café solo (parecido al espresso moderno, pero preparado con métodos más rudimentarios como las cafeteras de filtro o de émbolo), y el café con leche, popularizado por la influencia francesa. También se sirve con azúcar. En los hogares el café se prepara con cafeteras de metal o filtros manuales. Las familias más acomodadas pueden permitirse molinillos para triturar el grano en casa, mientras que las clases populares compran el café molido.

El café es un símbolo de posición. La aristocracia y las élites lo consumen en cafés lujosos, donde se sirve en tazas finas y acompañado de pasteles o licores. También es común en desayunos y sobremesas en hogares burgueses. La clase media adopta el café como parte de su rutina, asociándolo a la modernidad y el progreso, sustituyendo progresivamente al tradicional chocolate. El café también aparece en tabernas y hogares humildes, pero más a menudo se considera un lujo o un regalo. Es común ofrecerlo a las visitas como gesto de hospitalidad.

El Perro Paco

El Perro Paco

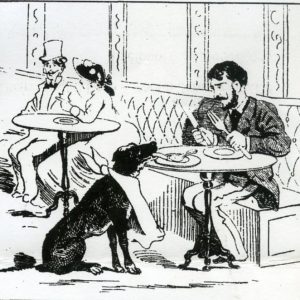

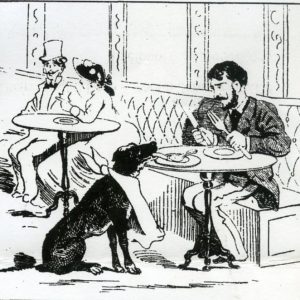

El Perro Paco frecuentaba los cafés madrileños de la Puerta del Sol y de la calle de Alcalá a finales del siglo XIX. Un día se coló en el Café Fornos buscando un pedazo de pan y un marqués le regaló un hueso, y las gracias del perro le ganaron el nombre de Paco, ya que el marqués se encontraba celebrando la fiesta de San Francisco. Como el marqués acudía diariamente a comer al Fornos, el perro también se acostumbró a visitarlo, y cuando no conseguía nada, cruzaba la calle y visitaba otros cafés. Esta actitud atrajo la simpatía de los tertulianos, y pronto saltó a la prensa madrileña, componiéndose canciones en su honor, y tantos fueron los halagos que se le permitía la entrada en muchos locales, incluso cuando se permitían perros.

Paco también acudía a la plaza de toros los días de lidia, ocupando una localidad y asistiendo al espectáculo. Al terminar la faena, muerto del toro, le gustaba saltar a la arena y hacer unas cabriolas. De hecho, fue la afición a los toros lo que le costó la vida. El 21 de junio de 1882, Paco saltó a la arena y el novillero, temiendo tropezarse con el perro, para sacárselo de encima le dio una estocada.

El torero a duras penas sobrevivió a la ira del público, que quería lincharlo, pero finalmente un empresario teatral consiguió apaciguar a las masas y llevarse a Paco para que lo curasen, pero el perro no se recuperó y murió poco después. Tras una etapa disecado en una taberna madrileña, fue enterrado en el Retiro.

Parque del Retiro de Madrid

Parque del Retiro de Madrid